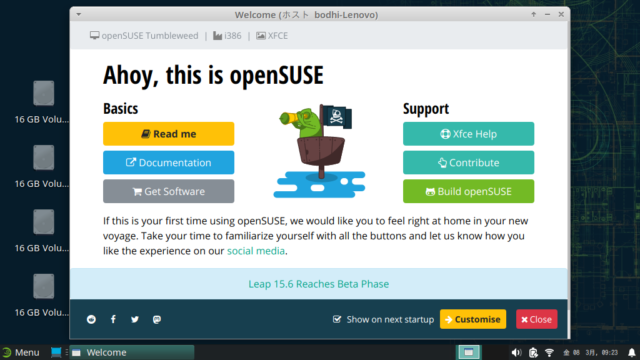

Linux初心者必見!コマンドなしでできるGUI操作とよくあるトラブルの解決方法30選

Linuxを使い始めて、「思ったより簡単かも?」と感じていたのに、

ちょっとした操作で「あれ、どうするんだっけ?」と困ること、ありませんか?

ファイルが見つからない、USBが抜けない、Wi-Fiがつながらない……。

特にコマンド操作はまだ怖いし、なるべくGUI(画面のボタンやマウス操作)だけで済ませたい。

そんなLinux初心者さん向けに、日常でよくある“つまずきポイント”とやさしい解決策を30個まとめました。

この記事を読めば、「あ、こうすればよかったのか!」と安心できるはずです。

- 「この記事が役立つ人」

- Linux初心者がつまずきやすい日常操作30選

- 1. ファイルをすばやく探したい →「Ctrl+F」で検索!

- 2. USBメモリの正しい取り外し方 →「右クリック → 安全な取り外し」

- 3. アプリのインストールは簡単にできる? →「ソフトウェアセンター」を使おう

- 4. Wi-Fiが不安定なときの対処法 →「無効化→有効化」でリセット

- 5. デスクトップにファイルが表示されない場合 →「表示設定」を確認

- 6. スクリーンショットの撮り方 →「PrintScreen」や「Shift+PrintScreen」

- 7. フリーズしたアプリを終了したい →「×ボタン長押し」で強制終了

- 8. 音が出ないときは →「設定→サウンド」で出力先を確認

- 9. 明るさが変えられない →「電源設定」や「ディスプレイ設定」を調整

- 10. ファイルの拡張子を表示したい →「表示設定」からON

- 11. ゴミ箱を「空にする」で完全に削除

- 12. アプリのショートカットをデスクトップに作る方法

- 13. キーボード配列が合っていない →「入力設定」で日本語配列へ

- 14. 通知のオンオフを切り替えたい →「設定→通知」で制御

- 15. ファイル名の変更方法 →「右クリック→名前の変更」または「F2」

- 16. ロック画面までの時間を変えたい →「設定→電源」で調整

- 17. USBが認識しない →「別のポート+再起動」で改善

- 18. タッチパッドの感度を調整したい →「マウス設定」へ

- 19. 時刻や日付がズレている →「地域と言語」設定を確認

- 20. 起動時に開くアプリを管理したい →「スタートアップアプリ」で制御

- 21. 日本語入力ができない →「言語サポート」やMozcの設定確認

- 22. ネット接続はできるのにブラウザが使えない →DNSを8.8.8.8などに変更

- 23. パスワードを忘れてしまった場合は?

- 24. アプリが見当たらない →メニュー検索欄で探す+再インストール

- 25. マウスの動きが速すぎる/遅すぎる →「設定」で調整

- 26. デュアルモニターの並び順を変えたい →「ディスプレイ設定」で調整

- 27. 外部ディスプレイが映らない →接続後に「ディスプレイ検出」

- 28. 印刷できないときは →「プリンタ設定」を再確認

- 29. Bluetoothがつながらない →「一度削除→再ペアリング」

- 30. 消えたファイルが見つからない →「ゴミ箱」や「最近使ったファイル」を確認

- まとめ

- こんなnoteを書いています!

「この記事が役立つ人」

-

UbuntuやMintなど、LinuxをGUIで使っている人

-

なるべくコマンドを使わずに日常操作を済ませたい人

-

「これ、どうやるんだっけ?」と毎回検索するのが面倒な人

-

小さなトラブルでつまずいて、Linuxが苦手になりかけている人

Linux初心者がつまずきやすい日常操作30選

1. ファイルをすばやく探したい →「Ctrl+F」で検索!

Linuxでファイルをどこに保存したかわからなくなってしまった場合、

まずはファイルマネージャ(例:Nautilus、Thunarなど)を開きましょう。

どのディストリビューションでも、「Ctrl+F」キーを押すだけで検索窓がすぐに表示されます。

ここに、ファイル名の一部や拡張子、キーワードを入力するだけで、そのフォルダ内またはサブフォルダも含めて検索してくれます。

「どこかに保存したはずなのに見つからない」「大量のファイルから目的の1つを探したい」ときに、非常に便利です。

このショートカットを覚えておくと、フォルダを何度も開け閉めして探す手間が省け、作業効率が一気にアップします。

※ファイルマネージャによっては、検索対象や条件を「名前」「日付」「サイズ」などで絞り込むこともできます。

普段からファイルを整理していなくても、この機能があれば慌てずに済みます。

2. USBメモリの正しい取り外し方 →「右クリック → 安全な取り外し」

USBメモリや外付けHDDを使ったあと、

つい「そのまま抜いてしまう」人も多いですが、これはデータ破損の原因になります。

Linuxのファイルマネージャでは、左側の「デバイス」欄やデスクトップに表示されたUSBアイコンを右クリックし、

「安全な取り外し」「取り出し」「アンマウント」などの項目を選択しましょう。

この操作によって、書き込み中のデータがきちんと保存され、USB側のLEDが消えるなど「安全な状態」になった合図で初めて抜くのが正解です。

このひと手間を忘れると、次回パソコンや他の端末に挿したときに「データが壊れている」「認識しない」などのトラブルにつながります。

特に大事なファイルを保存した後は必ず実行しましょう。

また、USBをうまく取り外せない場合や「使用中です」と表示される場合は、

開いているファイルやフォルダをすべて閉じてから再度試すと成功しやすいです。

3. アプリのインストールは簡単にできる? →「ソフトウェアセンター」を使おう

Linuxで新しいアプリを追加したい場合も、もうコマンドは不要です。

Ubuntuの場合は「Ubuntu Software」、Linux Mintなら「ソフトウェアマネージャ」というアプリストアのようなものが標準で用意されています。

このソフトウェアセンターを起動し、画面上部の検索ボックスに欲しいアプリ名やキーワードを入力。

候補一覧が表示されたら、「インストール」ボタンをクリックするだけで自動的にダウンロード・インストールまで進みます。

アンインストールやアップデートも同じ画面から簡単にできるので、

「コマンドがよく分からない」「英語でエラーが出て怖い…」という初心者でも安心です。

さらにアプリごとにレビューや説明文があるため、信頼できるアプリかどうかの判断もしやすくなっています。

万が一「管理者パスワード」を求められた場合は、インストール時のみ自分のパスワードを入力すればOKです。

4. Wi-Fiが不安定なときの対処法 →「無効化→有効化」でリセット

「急にWi-Fiが切れた」「ネットワークが不安定…」という経験はありませんか?

こんなときは、画面右上(または下)のネットワークアイコンをクリックして、

「Wi-Fiを無効にする(オフ)」→数秒待ってから「Wi-Fiを有効にする(オン)」を選択してください。

この簡単なリセット操作で、多くの通信トラブルが解消されます。

ルーターやPC本体の再起動をせずに済むため、スピーディに対応できます。

もしそれでもつながらない場合は、一度Wi-Fiネットワークを「切断」し、再度パスワードを入力して接続し直す方法も試してみましょう。

ドライバのアップデートや「飛行機モード」の切り替えも有効な場合があります。

5. デスクトップにファイルが表示されない場合 →「表示設定」を確認

デスクトップ画面が突然まっさらになってしまった…そんなときは慌てずに「表示設定」を確認しましょう。

「設定」や「ファイルマネージャ」のオプションに「デスクトップアイコンの表示」「デスクトップアイテムの表示」という項目があるので、

これがオフになっていないかチェックしてください。

オフだと新しいファイルやショートカットを作っても、デスクトップに何も表示されません。

特にアップデートや設定変更後、知らず知らずオフになっているケースもあります。

オンに戻すと、今まで通りアイコンやファイルが表示されるので、

「消えた!」と焦る前に、まず設定画面を見てみましょう。

6. スクリーンショットの撮り方 →「PrintScreen」や「Shift+PrintScreen」

画面全体のキャプチャは「PrintScreen」キー、

画面の一部だけをキャプチャしたいときは「Shift+PrintScreen」(または「Alt+PrintScreen」)が便利です。

多くのLinuxディストリビューションでは、この操作で自動的に「画像」または「ピクチャ」フォルダにファイルとして保存されます。

中には「クリップボードに保存されるだけ」の場合もあるので、その場合は画像編集ソフト(例:GIMP、ピントなど)に貼り付けて使いましょう。

最近では「Snipping Tool」や「スクリーンショット」アプリも標準で入っているため、

マウス操作で範囲指定・遅延タイマー・ファイル名の自動付与も簡単にできます。

ブログやマニュアル作成時に大活躍するので、ぜひ使いこなしてください。

7. フリーズしたアプリを終了したい →「×ボタン長押し」で強制終了

アプリが応答しなくなって「閉じる」ボタンを押しても反応しない…。

そんなときはウィンドウ右上の「×」ボタンを2秒以上長押ししてみてください。

「このプログラムを強制終了しますか?」などの確認ダイアログが表示されるので、「強制終了」を選べばOKです。

これでマウスやキーボード操作が効かなくなる前に、フリーズしたアプリだけを安全に閉じることができます。

タスクマネージャを開くのが苦手な方や、「コマンドでkillするのは怖い…」という初心者に特におすすめです。

※ただし、未保存の作業内容は消えてしまうので、こまめに保存する習慣も大切です。

8. 音が出ないときは →「設定→サウンド」で出力先を確認

突然「音が鳴らない」「YouTubeが無音」などのトラブルはよくあります。

まず「設定」アプリを開いて「サウンド」または「音声出力」の項目をチェックしましょう。

「出力デバイス」がスピーカー、ヘッドホン、Bluetoothなど正しい機器に設定されているかを確認します。

もし違っていたら、リストから正しいデバイスを選び直しましょう。

また「ミュート」になっていないか、ボリュームがゼロになっていないかも見逃しがちなポイントです。

イヤホンや外部スピーカーを抜き差しした場合、設定が自動で切り替わらないこともあるのでご注意ください。

加えて、アプリごとに音量ミキサーで個別調整できる場合もあります。

9. 明るさが変えられない →「電源設定」や「ディスプレイ設定」を調整

ノートPCや液晶一体型PCで「画面が暗い・まぶしい」など、明るさの調整ができないことも。

そんなときは、「設定」アプリの「電源」「ディスプレイ」「輝度・明るさ」などの項目から

スライダーを使って手動で明るさを調整しましょう。

「自動調整」がオンになっている場合は、周囲の明るさによって自動で変化することがありますが、

うまく動かない場合は一度オフに切り替えてみてください。

ノートPCの場合、キーボードに「太陽」マークの明るさ調節キーが付いていることも多いので、そちらも活用できます。

特に動画視聴や作業環境によって見え方が大きく変わるので、自分好みに細かく調整してみてください。

10. ファイルの拡張子を表示したい →「表示設定」からON

画像や文書ファイルの拡張子(例:.jpg、.png、.pdfなど)が見えない場合は、

ファイルマネージャの「表示」設定や「オプション」から「ファイル拡張子を表示」「ファイルタイプを表示」などのチェックをONにしましょう。

これによって、ファイル名の後ろに「.txt」や「.docx」などが必ず表示されるようになり、

間違ったファイルを開くリスクが激減します。

また、プログラムやスクリプトの編集時に拡張子を誤って変更してしまうと動かなくなる原因にもなるため、

拡張子を常に見える設定にしておくと安心です。

複数のファイル形式を扱う人や、ファイルの種類で作業内容が異なる場合には必須の設定です。

11. ゴミ箱を「空にする」で完全に削除

Linuxのファイルを削除する時、多くのディストリビューションでは「削除」や「Delete」キーを押すと、そのファイルはまず「ゴミ箱(Trash)」に移動します。

この時点ではまだ完全にパソコンから消えていません。

ゴミ箱フォルダを開くと、過去に削除したファイルが一覧で見られるため、

「間違って消してしまった!」という場合も簡単に元の場所へ「元に戻す」ことができます。

ただし、ゴミ箱に入れておくだけだとパソコンのストレージ容量を無駄に消費してしまうので、

「ゴミ箱を空にする」ボタンを定期的にクリックして、完全に削除しましょう。

この操作をしないと、古い不要ファイルがどんどん溜まり、

「ディスク容量不足」「パフォーマンス低下」の原因になることも。

重要なファイルを間違って消してしまわないよう、ゴミ箱の中身は定期的に見直すと安心です。

12. アプリのショートカットをデスクトップに作る方法

Linuxのデスクトップは、WindowsやMacと同じように「よく使うアプリのショートカット」を自由に作ることができます。

たとえば「アプリケーションメニュー(スタートメニュー)」を開き、

目的のアプリにカーソルを合わせて右クリックします。

「デスクトップに追加」や「ショートカットを作成」などの項目が表示されるので、それを選ぶだけ。

一部のディストリやデスクトップ環境(GNOME・KDEなど)では「ドラッグ&ドロップ」でも作成できます。

作ったショートカットは好きな位置に移動でき、アイコンの右クリックから名前の変更や削除も可能です。

起動のたびにメニューから探す手間が省けて、作業が格段に効率化します。

複数のショートカットをグループ分けして並べるのもおすすめです。

13. キーボード配列が合っていない →「入力設定」で日本語配列へ

パソコンのキーボードが「日本語配列(JIS)」なのに「英語配列(US)」の設定になっていると、

「@」「¥」「半角/全角」などの位置が思った通りに入力できません。

この場合は「設定」→「キーボード」や「入力方法」から「レイアウト」や「配列」を確認し、

「日本語(Japanese)」または「日本語(OADG 109A)」など自分のキーボードに合わせた配列を選択しましょう。

切り替えたら、一度ログアウト→ログイン、または再起動を行うと確実です。

一部のディストリでは、キーボードショートカットで配列を切り替えることも可能です。

正しい配列に設定すれば、ストレスなく快適にタイピングできます。

14. 通知のオンオフを切り替えたい →「設定→通知」で制御

Linuxでもアプリやシステムからの通知が頻繁に届くことがあります。

「メールやチャット、アップデートの通知が多すぎて作業に集中できない」と感じたら、

「設定」→「通知」からアプリごとに通知のオン・オフを切り替えることができます。

たとえば、重要なアプリだけ通知をON、

その他のアプリはOFFにしておくことで、必要な情報だけを逃さずキャッチ。

「おやすみモード」や「通知の一時停止」機能もあるので、

作業や会議、勉強に集中したい時に便利です。

通知が鳴らなくなるだけで、意外とストレスが減ります。

15. ファイル名の変更方法 →「右クリック→名前の変更」または「F2」

Linuxでファイル名を変更したいときは、対象ファイルを右クリックして「名前の変更」を選ぶだけ。

またはファイルを選択した状態で「F2」キーを押すと、直接名前編集モードになります。

大量の写真や書類ファイルを一気に整理したいときは、複数ファイルをまとめて選択し、

「一括リネーム」や「連番付与」機能が使えるファイルマネージャもあります。

ファイル名に日付やキーワードを入れることで、後で探す時にも便利です。

なお、拡張子を変更する場合は注意が必要(.txt→.jpg などは開けなくなります)。

16. ロック画面までの時間を変えたい →「設定→電源」で調整

何も操作していないとすぐに画面がロックされてしまい、

「そのたびにパスワードを入力するのが面倒」という声も多いです。

この場合、「設定」→「電源」や「プライバシー」「スクリーンセーバー」などの項目から、

「ロックまでの待機時間」や「スリープまでの時間」を自分の好みに変更しましょう。

たとえば「10分」「30分」「無効化」など柔軟に設定できます。

バッテリー節約やセキュリティ重視なら短めに、

長時間作業するなら長めに設定するのがおすすめです。

17. USBが認識しない →「別のポート+再起動」で改善

USBメモリや外付けHDDが「差し込んでも表示されない」「アクセスできない」ことは意外とよくあります。

まずは別のUSBポートに挿し直してみましょう。

PC本体側のUSB端子によって、認識のしやすさに差がある場合もあります。

それでもダメなら、一度パソコンを再起動することで復旧するケースが多いです。

さらに、ケーブルの断線やUSBメモリ自体の故障も疑ってみましょう。

他のパソコンでも認識されない場合はデバイス側の問題かもしれません。

データが大切な場合は、専門業者への相談も検討しましょう。

18. タッチパッドの感度を調整したい →「マウス設定」へ

ノートパソコンのタッチパッドが「感度が高すぎて勝手にカーソルが動く」「誤タップでミスが多い」など、

使いづらいと感じたら、「設定」→「マウスとタッチパッド」から細かく感度を調整しましょう。

ここでは「ポインターの速度」「タップでクリックのON/OFF」「二本指スクロール」などの細かなカスタマイズが可能です。

「タップでクリック」をオフにすれば、意図しないクリックミスが減ります。

自分好みに調整することで、日々の作業が格段に快適になります。

19. 時刻や日付がズレている →「地域と言語」設定を確認

「PCの時計がずれている」「日付が合わない」と感じたら、「設定」→「日付と時刻」「地域と言語」へアクセス。

「タイムゾーン」が正しいか確認し、自分の地域(例:Asia/Tokyo)を選択しましょう。

また、「自動で時刻を設定する(NTP)」をオンにしておくと、インターネット経由で自動的に正しい時刻が設定されます。

ズレが直らない場合は、一度オフ→オンと切り替えるか、手動で修正してみてください。

正しい時刻設定はメールやカレンダー、ファイル更新日時にも影響するので意外と大事なポイントです。

20. 起動時に開くアプリを管理したい →「スタートアップアプリ」で制御

パソコンの電源を入れた時に自動で起動するアプリが多すぎると、

「起動が遅い」「不要なアプリまで毎回開く」といった悩みの原因になります。

「設定」や「スタートアップアプリ」の項目を開き、

一覧から不要なアプリの自動起動をOFFにしましょう。

自分で追加した覚えのないアプリがあれば、チェックを外すだけでOK。

最低限、毎回使うアプリだけを残しておけば起動がかなり早くなります。

逆に「毎回立ち上げたいアプリ」を追加登録することもできるので、作業効率もアップします。

21. 日本語入力ができない →「言語サポート」やMozcの設定確認

突然「日本語が入力できなくなった!」という場合、

「設定」→「地域と言語」や「入力メソッド(インプットメソッド)」の設定を確認しましょう。

一般的なLinuxでは「Mozc(Google日本語入力)」や「Fcitx」「IBus」などの日本語入力システムが使われています。

正しく追加されているか、優先順がどうなっているかを見てみてください。

また、日本語/英語の切り替えショートカット(例:「半角/全角」キーや「Ctrl+Space」など)が変わっている場合もあるので注意。

設定後は一度再ログインすると確実です。

これで多くの入力トラブルは解決します。

22. ネット接続はできるのにブラウザが使えない →DNSを8.8.8.8などに変更

Wi-Fiや有線LANは「接続済み」なのに、Webページだけが表示できない場合はDNS設定が原因かもしれません。

「設定」→「ネットワーク」から接続中のネットワーク設定を開き、

「DNS」欄に「8.8.8.8」や「1.1.1.1」(GoogleやCloudflareのパブリックDNS)を手動で入力してみましょう。

DNSを変更後、ブラウザを再起動すると正常に通信できる場合が多いです。

セキュリティソフトやルーターの問題が絡む場合もありますが、

まずはDNSの変更で直るかをチェックするのが近道です。

23. パスワードを忘れてしまった場合は?

ログイン画面でパスワードが思い出せない場合、

まずは「パスワードのヒント」や表示される説明文を確認しましょう。

それでも解決しない場合は「リカバリーモード」(起動時にShiftキー長押し等で入る)を利用して、

パスワードのリセット手順を試すことができます。

リカバリーモードでは「root権限」で一時的にコマンド操作が必要ですが、

ネットで「Linux パスワード 忘れた」と検索すれば詳しい解説記事がたくさん出てきます。

自己責任で実行し、重要なデータは必ずバックアップしておきましょう。

24. アプリが見当たらない →メニュー検索欄で探す+再インストール

「いつも使っているアプリがメニューに出てこない…」と焦ることも。

そんな時は、メニューの上部や画面左下などにある「検索欄」にアプリ名を入力してみてください。

スペルが一文字でも違うと出てこないことがあるので、英語名や一部だけでも入力してみるのがコツです。

それでも見つからなければ、再インストールやソフトウェアセンターで「インストール済み」になっているかを確認しましょう。

アプリ自体がアップデートや削除で消えてしまう場合もあるので、再度インストールし直すと解決することが多いです。

25. マウスの動きが速すぎる/遅すぎる →「設定」で調整

マウスカーソルの移動速度や感度が自分の感覚と合わないと、

作業がはかどらずストレスの原因になります。

「設定」→「マウス」や「ポインター」項目から、

「カーソル速度」「加速度」などのスライダーを動かして、自分にぴったりのスピードに調整しましょう。

一部のマウスでは独自のドライバ設定や追加ソフトでさらに細かくカスタマイズできます。

慣れないうちは少しずつ調整してみてください。

26. デュアルモニターの並び順を変えたい →「ディスプレイ設定」で調整

ノートPC+外部モニターや、デスクトップPCで複数画面を使っている場合、

モニターの「左右・上下」の並び順が実際の配置と合わないことがあります。

この場合、「設定」→「ディスプレイ」へ進み、

モニターのアイコンをドラッグ&ドロップで並び順を入れ替えるだけでOK。

「プライマリ(メイン)ディスプレイ」の指定もここでできます。

正しい順番に設定することで、マウスカーソルやウィンドウがスムーズに移動し、作業効率が大幅にアップします。

27. 外部ディスプレイが映らない →接続後に「ディスプレイ検出」

外部ディスプレイ(モニター、プロジェクターなど)が認識されない場合は、

ケーブルや電源がきちんと接続されているか確認し、「設定」→「ディスプレイ」で**「ディスプレイの検出」ボタン**をクリックしましょう。

これで自動的に新しいディスプレイを検出してくれます。

それでも映らない場合は、一度ディスプレイを抜き差ししたり、パソコンを再起動してみてください。

ケーブルや端子の故障も時々あるので、他のケーブルで試してみるのも有効です。

28. 印刷できないときは →「プリンタ設定」を再確認

プリンターを使おうとして「デバイスが見つかりません」「印刷できません」と表示されることがあります。

そんな時は、「設定」→「プリンター」画面でプリンタが追加されているか・オフラインになっていないかを確認。

新しくプリンタを追加したい場合は、「追加」ボタンから検索・登録します。

プリンタによっては専用ドライバや追加設定が必要なことも。

公式サイトでLinux対応のドライバをダウンロードし、手順通りにインストールしてください。

ドライバや設定が新しいほどトラブルは少なくなります。

29. Bluetoothがつながらない →「一度削除→再ペアリング」

Bluetoothデバイス(マウス・イヤホン等)が「つながらない」「途切れる」場合は、

「設定」→「Bluetooth」画面で一度ペアリングを解除(削除)→再度登録(ペアリング)してみましょう。

ペアリング済みのデバイスでも、接続情報が古くなっていると失敗しやすいです。

「信頼済みデバイス」に設定しておくと、次回以降は自動接続が安定します。

それでも不安定な場合は、Bluetoothアダプタやデバイス自体の再起動も試してください。

30. 消えたファイルが見つからない →「ゴミ箱」や「最近使ったファイル」を確認

「ファイルを保存したはずなのに見つからない」「うっかり削除してしまったかも」と焦った時は、

まず「ゴミ箱」フォルダを開いてみてください。

多くの場合、最近削除したファイルはここに残っています。

また、「最近使ったファイル」「履歴」機能も活用しましょう。

ファイルが大量にある場合は、検索機能でキーワードや日付で絞り込むと見つけやすくなります。

ゴミ箱や最近使ったファイルにも見つからない場合は、

バックアップやクラウドストレージに保存されていないかもチェックしてください。

慌てずに探すことで、大事なファイルも無事発見できるケースが多いです。

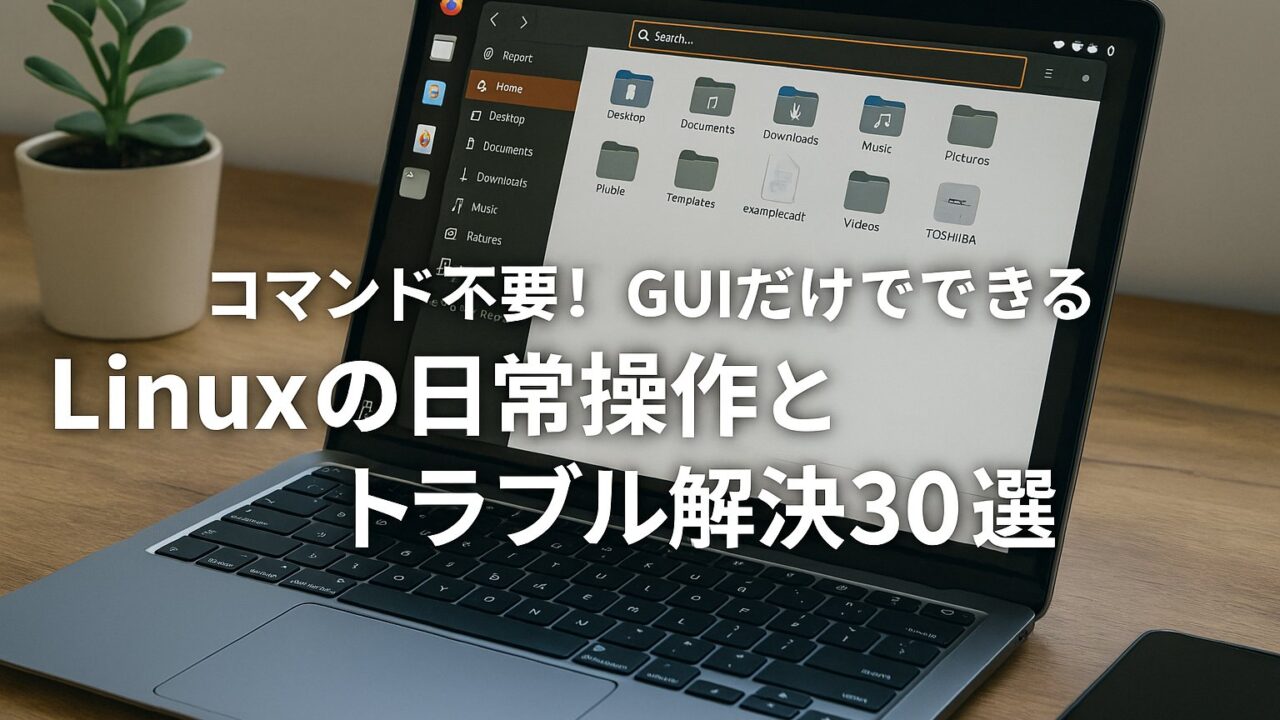

まとめ

Linux初心者でも、こうしたちょっとした工夫や知識があれば、

「困った」「わからない」をすぐに解消できます。

難しいコマンドを使わずとも、GUIだけでほとんどの問題は解決可能です。

毎日の操作に不安を感じたときは、この記事を見ながら一つずつ試してみてくださいね。

こんなnoteを書いています!

-

【1万円以下で蘇る】XP時代のパソコンをLinuxで快適再生

-

【Blu-rayもOK】LinuxでDVDも映像もばっちり再生する方法

-

【初心者向け】Linux Mint 活用ガイド完全版

-

【軽量最強】Jammypup32導入レシピ(YouTube・DVDもOK)

-

【Win10終了対策】Linux移行のはじめの一歩

-

【超入門】パソコン初心者のためのLinuxはじめの一歩

すべてまとめて読めるマガジンはこちら ↓ ↓ ↓

こちらをクリック

メルマガはこちら

↓ ↓ ↓