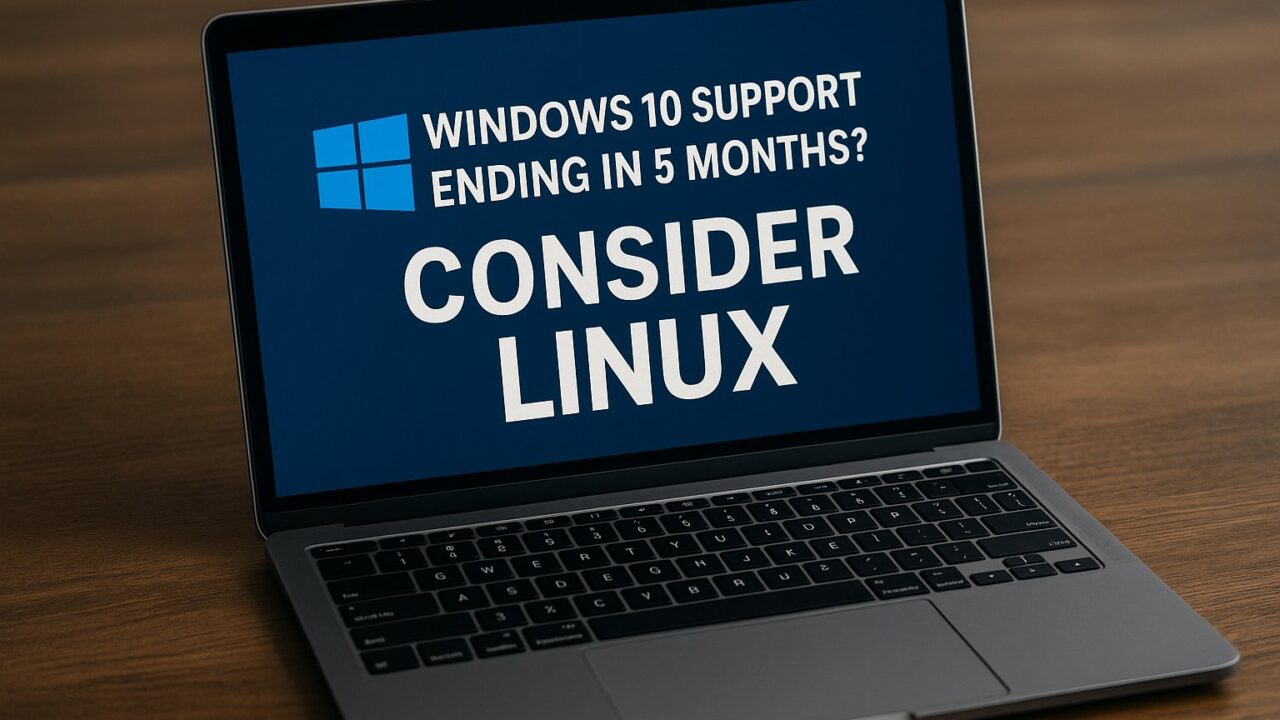

費用ゼロで延命!Windows10サポート終了残り5ヶ月、今こそLinuxを使う理由

2025年10月に予定されているWindows10のサポート終了が、いよいよ残り5ヶ月に迫ってきました。

「今のPCは使い続けたいけれど、Windows11には対応していない」「買い替えるにはコストがかかる」という悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。

そんな中、注目を集めているのが無料で使えるOS「Linux」です。

本記事では、サポート終了の背景と影響から、Linuxへの移行方法、導入後のリアルな使用感まで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説していきます。

今後のパソコン活用の選択肢として、Linuxが本当に使えるのか?という疑問にも答えますので、ぜひ最後までご覧ください。

Windows10のサポート終了が意味すること

Windows10のサポート終了が2025年10月に迫り、あと5ヶ月となりました。

このタイミングで多くのユーザーが不安に感じているのが、今使っているパソコンをどうするべきかという点です。

特に古い機種をお使いの方にとっては、Windows11への移行が難しいケースもあり、代替手段としてLinuxが注目されています。

ここでは、サポート終了が意味する影響や選択肢について詳しく解説します。

サポート終了で何が起きる?セキュリティリスクと使用制限

Windows10のサポートが終了すると、マイクロソフトからのセキュリティ更新プログラムが提供されなくなります。

これにより、新たなウイルスやマルウェアへの対策が行われなくなり、インターネットに接続しての使用が非常に危険になります。

また、徐々に一部ソフトウェアや周辺機器のサポート対象外となることも予想されます。

延長サポートやWindows11アップグレードの現実的な選択肢

法人向けには有償の延長サポートが提供される可能性がありますが、一般ユーザーにはコストが高すぎることが多いです。

Windows11へのアップグレードも選択肢のひとつですが、対応するハードウェア要件が厳しく、古いPCでは非対応となる場合があります。

PCのスペックが低くてWindows11が使えない人の悩み

TPM 2.0や特定のCPUが必須とされるWindows11は、2017年以前のPCの多くが対応していません。

このため、まだ使えるPCを廃棄するしかないと感じているユーザーも多く、コストや環境面からも課題となっています。

サポート終了に向けて多くの人が注目する「Linux」とは

こうした中で、注目されているのがLinuxというOSです。

無料で使えるうえに、古いパソコンでも軽快に動作するものが多く、コストをかけずにセキュリティも確保できます。

特にUbuntuやLinux Mintといったディストリビューションは、Windowsからの移行者にもわかりやすい設計になっており、導入のハードルが低いことが人気の理由です。

Linuxとは?初心者にもわかりやすい基礎解説

Linuxと聞くと「難しそう」「専門家向け」といった印象を持つ方も多いかもしれませんが、実際には初心者でも扱いやすいように設計されたバージョン(ディストリビューション)が多数存在します。

ここでは、Linuxの基本的な特徴から、メリット・デメリット、おすすめディストリビューション、そしてできること・できないことまでを丁寧に解説します。

Linuxって何?Windowsとどう違う?

Linuxは、UNIXという古いOSをベースに開発された、オープンソースのオペレーティングシステムです。

Windowsのようにグラフィカルな操作が可能なGUI環境も整っており、マウスやキーボードで直感的に使えます。

大きな違いは、Linuxは無料で利用できる点と、自由にカスタマイズできる点にあります。

Linuxのメリット・デメリットを比較

メリット:

- 無料で使える

- 古いパソコンでも軽快に動作

- ウイルスに強い

- システムのカスタマイズ性が高い

デメリット:

- 一部のWindows専用ソフトが使えない

- 周囲に使っている人が少なく、相談しにくい場合がある

- プリンタや周辺機器のドライバ対応に注意が必要

初心者におすすめのLinuxディストリビューション

初心者にとって扱いやすく、Windowsに似た操作感を持つのが「Linux Mint」と「Ubuntu」です。

- Linux Mint:見た目がWindowsに近く、操作に迷いにくい。軽量で古いPCにも最適。

- Ubuntu:Linuxの代表格。日本語情報も豊富で、サポートコミュニティが活発。 どちらも公式サイトからISOファイルをダウンロードし、USBメモリから起動して試すことができます。

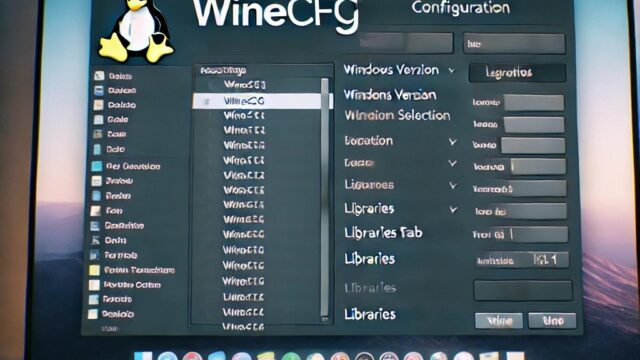

Linuxでできること・できないことを知ろう

できること:

- Webブラウジング(Firefox、Chrome)

- オフィス作業(LibreOfficeなど)

- メール、動画視聴、画像編集 など

できない/難しいこと:

- Microsoft Officeの完全な互換性

- 特定のWindows専用ソフトやゲームの利用

- 専用業務ソフト(会計ソフト、CADなど)

WindowsからLinuxへの移行ステップ

Linuxに興味を持っても、いきなり移行するのは不安という方も多いでしょう。

ここでは、WindowsからLinuxへスムーズに乗り換えるための基本ステップを解説します。

移行前に準備すること(バックアップ・用途確認)

まず、現在のデータをすべてバックアップすることが重要です。

外付けHDDやクラウドサービスを活用し、大切なファイルを保存しておきましょう。

また、自分のパソコンの用途を見直し、Linuxで代替できるかを確認することも必要です。

私もデータ退避に使っています。

|

|

USBメモリでLinuxを試す「ライブ起動」とは?

Linuxには「ライブ起動」と呼ばれる機能があり、USBメモリからOSを立ち上げて試すことができます。

これにより、PCにインストールする前に、動作確認や使用感を確かめることができます。

実際の作業は、Rufusなどのソフトを使ってUSBにLinuxのISOファイルを書き込み、BIOSでUSB起動を選ぶだけで可能です。

※私はこれを使いました。

|

実際のインストール手順(Ubuntu例)

- 公式サイトからUbuntuのISOファイルをダウンロード

- USBに書き込み(Rufusなどを使用)

- PCをUSBから起動し、インストーラーを実行

- パーティション設定やユーザー情報を入力

- インストール完了後、自動で再起動し、Linuxが起動

難しそうに思えますが、画面に従って進めるだけなので、意外と簡単に完了します。

Windowsと併用も可能?デュアルブートの選択肢

Linuxに完全移行するのが不安な場合、WindowsとLinuxを同じPCに共存させる「デュアルブート」も可能です。

起動時にどちらのOSを使うか選べるため、慣れるまではWindowsを併用しながら移行することができます。

ただし、インストール時の設定やパーティション分割には注意が必要なので、事前にしっかり情報収集を行いましょう。

古いPCをそのまま使うと起動が遅いことがあります。

SSDに換装するとLinuxが驚くほど快適になります。

|

Linux移行後のリアルな使用感と評判

Linuxに移行したユーザーの実際の声や体験談をもとに、使用感や評判を紹介します。

導入前に気になる不安を解消し、安心して移行できるように参考情報をまとめました。

気になる評判まとめ|「思ったより簡単」「快適に使えてる」

SNSやブログなどでは、「思ったより簡単に使える」「想像以上に快適」といった声が多く見られます。

特にネット閲覧や動画視聴、Office作業などの基本的な用途では、Linuxでも全く問題なく使えるという評価が多数あります。

使用感レビュー|ネット・Office・YouTubeなど問題なし?

実際に使ってみると、FirefoxやChromeでのブラウジング、LibreOfficeでの文書作成、YouTubeでの動画再生など、日常的な用途には十分対応可能です。

特別なソフトが不要なユーザーであれば、Windowsからの移行後も違和感なく利用できるでしょう。

困ったときのサポート体制|コミュニティとQ&Aサイト

Linuxには公式サポートがない代わりに、活発なユーザーコミュニティが存在します。

日本語の掲示板やQ&Aサイト(例:teratail、Ask Ubuntu 日本語版など)で質問すれば、すぐに回答が得られるケースも多いです。

このようなサポート環境があることで、初心者でも安心して利用できます。

「戻したい」と思ったときの対応方法は?

万が一、Linuxが合わないと感じた場合は、バックアップしておいたデータをもとにWindowsを再インストールすることも可能です。

また、デュアルブートを選んだ場合は、再起動してWindowsを選べば元の環境に戻れるため、試験的にLinuxを使いたい人にも安心です。

まとめ:Windows10の次に選ぶOSとしての「Linux」

Windows10のサポート終了が近づく中、従来のようにPCを買い替えるのではなく、今ある環境を活かしていく選択肢が求められています。

Linuxは無料で使え、古いパソコンでも軽快に動作し、セキュリティにも優れているという点で非常に魅力的です。

UbuntuやLinux Mintといった初心者向けディストリビューションの登場により、導入のハードルは格段に下がっており、実際の使用感も好評です。

もしあなたが「今のPCを無駄にしたくない」「費用を抑えて安全に使い続けたい」と感じているなら、Linuxへの移行は有力な選択肢となるでしょう。

まずはUSBからのお試し起動で体感し、未来のOS選びに役立ててみてください。

Linuxを快適に始めるための必須アイテムまとめ

|

|

※これはバックアップに必要

|

|

パソコン初心者でもできる!Linux Mint活用ガイド完全版をnoteで出しています。 興味がある方は読んでみてください。 ↓ ↓ ↓ こちらをクリック

メルマガはこちら

↓ ↓ ↓